当前位置: |

中国旧工业建筑的再生现状与发展策略研究

李慧民 陈 旭 田 卫 张 扬/文 发布日期:2016-04-06

20世纪90年代,在各大城市响应“退二进三补公”、“腾笼换鸟”等产业结构调整的政策中,闲置工业建筑大量出现,这些旧工业建筑的“拆”与“留”成为各个城市发展中备受争议的焦点。随着近年来我国总体的快速发展,社会的稳定、历史文化的保护和生态环境的保护越来越受到高度重视,尤其是在十八大报告明确提出大力推进包括建设生态文明型社会在内的“五位一体”发展布局之后,可持续、可循环、绿色节能、有效维系社会稳定的建设模式更符合我国现行的政策方针,通过大拆大建利用旧工业厂区土地的建设已不再符合时代的发展要求,再生利用项目的开展已成为今后城市旧工业建筑建设的主要趋势。

1、旧工业建筑再生利用价值分析

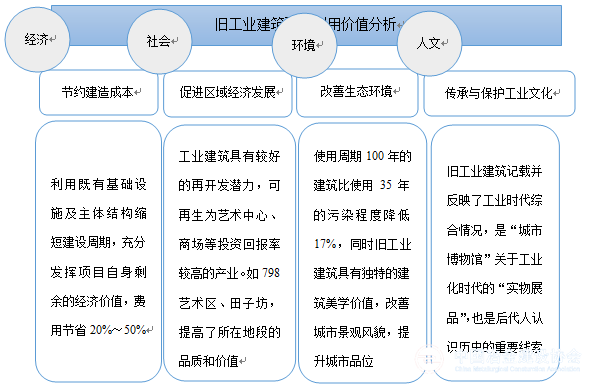

随着我国城市化进程加速、产业结构调整,城市内闲置工业建筑数量不断增多。由于产业类建筑特定的使用功能和空间要求,大都结构坚固、建筑内部空间开敞易于重新分割,同时作为工业历史的载体,还具有一定的建筑美学特性,旧工业建筑再生利用价值主要体现在经济、社会、环境、人文四大方面,如图1示。

图1旧工业建筑再生利用价值分析

2、旧工业建筑再生利用项目开展现状

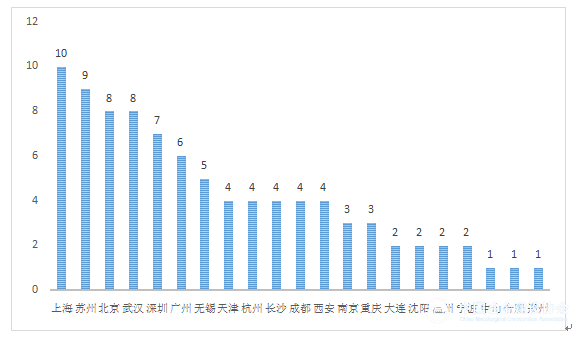

在课题组调研涉及的22个城市中,采用拆除重建方式处理闲置工业建筑的案例达到总调研案例的65%以上。2000年以后,以北京市申奥成功为契机,国家提出了可持续发展的发展战略,在倡导“绿色奥运”的同时,开始大幅提高对城市历史风貌的保护、文化内涵的蓄养的重视程度。在这样的背景下,旧工业建筑再生利用项目得到了广泛的重视。调研城市中典型旧工业建筑再生利用项目数量分布如图2所示。

图2 各城市典型旧工业建筑再生利用项目数量分布

2.1城市发展特点

在我国不同城市,受到区域经济、文化水平以及外来文化的冲击影响程度的不同,闲置工业建筑的再生利用带有明显的地域特征。以经济人口水平、城市定位等不同为主线,不同类型城市的旧工业建筑处理手段具有明显的特点,结合图2对旧工业建筑再生利用项目的城市分布特点进行分析如表1所示。

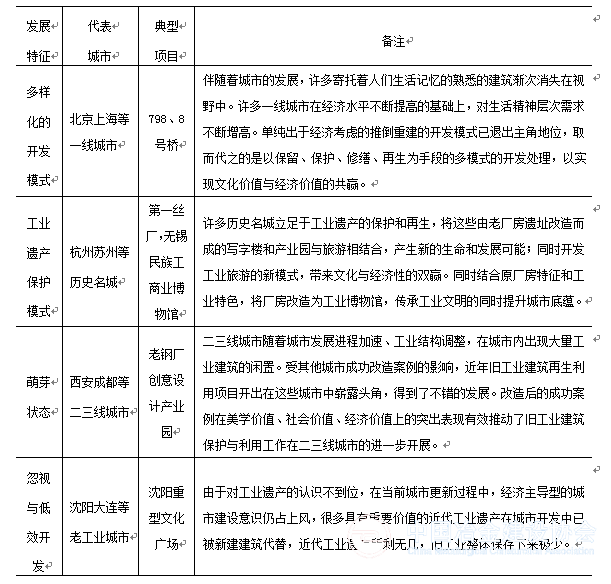

表1 中国旧工业建筑再生利用城市发展特征

多样化的开发模式 北京上海等一线城市 798、8号桥 伴随着城市的发展,许多寄托着人们生活记忆的熟悉的建筑渐次消失在视野中。许多一线城市在经济水平不断提高的基础上,对生活精神层次需求不断增高。单纯出于经济考虑的推倒重建的开发模式已退出主角地位,取而代之的是以保留、保护、修缮、再生为手段的多模式的开发处理,以实现文化价值与经济价值的共赢。

工业遗产保护模式 杭州苏州等历史名城 第一丝厂,无锡民族工商业博物馆 许多历史名城立足于工业遗产的保护和再生,将这些由老厂房遗址改造而成的写字楼和产业园与旅游相结合,产生新的生命和发展可能;同时开发工业旅游的新模式,带来文化与经济性的双赢。同时结合原厂房特征和工业特色,将厂房改造为工业博物馆,传承工业文明的同时提升城市底蕴。

萌芽

状态 西安成都等二三线城市 老钢厂创意设计产业园 二三线城市随着城市发展进程加速、工业结构调整,在城市内出现大量工业建筑的闲置。受其他城市成功改造案例的影响,近年旧工业建筑再生利用项目开出在这些城市中崭露头角,得到了不错的发展。改造后的成功案例在美学价值、社会价值、经济价值上的突出表现有效推动了旧工业建筑保护与利用工作在二三线城市的进一步开展。

忽视与低效开发 沈阳大连等老工业城市 沈阳重型文化广场 由于对工业遗产的认识不到位,在当前城市更新过程中,经济主导型的城市建设意识仍占上风,很多具有重要价值的近代工业遗产在城市开发中已被新建建筑代替,近代工业遗存所剩无几,旧工业整体保存下来极少。

城市经济结构、文化形态的不同,带来了对工业建筑再生利用不同的重视程度,进而带来了截然不同的改造效果与状态。由于缺乏整体研究和有效的调控手段,在目前的更新改造中出现了不少用地上和功能上的矛盾,在每个城市或多或少存在产生开发过密(或过疏)、定位不当以及缺乏整体衔接等严重问题,从规划和设计上亟待进一步的提升和完善。

2.2再生模式分析

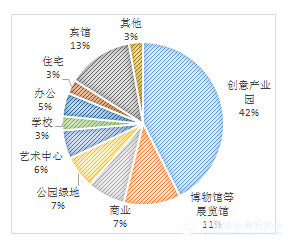

在再生模式上,我国在进行旧工业建筑再生利用工作时,再生后功能主要有创意产业园、博物馆等展览馆、商业、公园绿地、艺术中心、学校、办公、住宅、宾馆等。调研旧工业建筑再生利用项目改造后功能分布情况(如图3所示)。

由图3可以看出,因突破常规的艺术空间特质和创意产业的创新精神不谋而合,顺其自然的成为创意产业的空间载体;同时在相关政策的支持下,在我国再生利用项目中有很大比例被改造为创意产业园区,并得到了较好的使用效果和经济效益,如北京798艺术区、上海8号桥创意产业园、西安老钢厂创意园等。

同时,博物馆作为旅游城市彰显城市底蕴、提高城市内涵的重要平台,结合工业建筑大体量、充足空间的建筑结构特色,也是旧工业建筑再生利用的另一种有利模式,在传承发扬原有工业文化的同时,提升了城市文化底蕴。如中国无锡民族工商业博物馆、中国丝业博物馆、苏州工艺美术博物馆、合肥工业博物馆等,都是由旧工业建筑再生为博物馆的典型案例。

宾馆酒店也是旧工业建筑再生利用的常见模式。利用工业厂房结构具有充分可靠性、建筑体量大,利于进一步分区的特点,结合其区位将其改造为宾馆酒店的项目也较多。以2005年上海市静安区恒隆广场附近的旧厂房为例。厂房建筑面积为6000㎡,租期15年,租金为0.7元/㎡•天。另投资1800万元将其改造为一家含70个标准间、50个单间的经济型酒店,房价每140-200元/间,每出租率约为85%-90%,经营利润率达45%。每年平均有600万元的收入,除去运营成本180万元,每年可有10%的回报率。一般的酒店需要8-10年才能收回投资,而这种成功的改造项目仅需5-6年即可收回成本。这种利用旧厂房特性进行的简单改造在经济上的优势,也为旧工业建筑由特点出发的适用性改造提供了经验借鉴。

旧工业建筑群一般具备厂区体量大、占地面积较广的特点,随着人们对优质生活环境的追求,结合城市建筑密度大、绿地率低的现状,对闲置的工业建筑群进行适当的改造,打造环保主题公园就成为旧工业建筑的保护与利用的新趋势之一。如广东省中山市由原粤中造船厂改建的中山岐江公园、成都市由原成都红光电子管厂改造的成都东区音乐公园、无锡市由原纸业公所改建的江尖公园等,都是旧工业建筑改造为城市绿地主题公园的典型案例。

3、旧工业建筑再生利用研究现状

旧工业建筑再生利用方面的成型的理论研究始于2003年,最初仅仅是国内外典型案例的介绍,逐步发展为对再生技术、改造模式、相关政策以及再生利用评价等方面的系统分析。

3.1基于技术视角的旧工业建筑再生利用研究

旧工业建筑再生利用是涉及到功能转换的过程,对于改造技术存在一定的要求。文献[1]-[8]分别对适合旧工业建筑再生利用建筑消防防水等改造实用技术[1]、内墙侧面处理施工技术[2]、节能保温技术[3]、绿色再生技术[4][5]、再生中涉及的主要管理方法进行了分析介绍[6]。

3.2基于再生模式视角的旧工业建筑再生利用研究

旧工业建筑再生利用落脚点是功能的再生,不同功能对应着不同的改造模式。合理的模式选择是成功再生的必要前提。文献[7]-[9]分别从实际案例出发,介绍了包括公园绿地[4]、工业博物馆[7]、社区化转型[8]等再生模式,系统地分析了各个模式的特点、可行性、存在风险及防范方式;同时,文献[9]-[12]对各可能的再模式进行了综合论述分析,提出了再生是模式确定的基本方法和关键问题。

3.3 基于保护政策视角的旧工业建筑再生利用研究

旧工业建筑再生利用涉及各方主体,其中,政府对于旧工业建筑再生利用的态度直接影响着项目的可实施性。政府的态度体现在与之相应的保护政策上。众多学者从保护政策的角度对旧工业建筑再生利用做出了研究。文献[13]从微观经济学和制度经济学角度出发,指出主题语境、权利语境、战略语境是构成旧工业建筑再生利用政策保护的根本原因;文献[14]分析研究国外制定的旧工业建筑再生利用政策,提出“法律法规强制、小额补助、大额税收减免”的政策建议;文献[15]分析了国内外旧工业建筑再生利用管理体制现状,即立法管理、行政管理和资金来源三方面的比较,并指出我国应根据就工业建筑再生利用的特点,借鉴国外经验,构建合理的以保护法为中心的政策和法律环境;文献在[16]指出在旧工业建筑再生利用中明确土地政策有利于相关工作的协调展开,提出用地性质、建筑物用途等方面需作出政策扶持。

3.4 基于评价视角的旧工业建筑再生利用研究

旧工业建筑再生利用的评价是指以量化系统属性或者主观效应化为目的,以旧工业建筑再生利用的前期、过程、后期为对象,进行综合性分析。从其含义可知,旧工业建筑再生利用评价可分为三个方面,即前期决策评价、实施过程评价和项目后评价。国内学者基于评价视角主要集中在前期和后期评价,对之分别作出相应的研究。课题组成员对从前期决策评价的角度,建立了旧工业建筑再生利用价值评估体系[17][18][19];采用AHP与模糊综合评判、人工神经网络、可拓工程理论等方法,从社会影响、环境影响或可持续发展等角度建立旧工业建筑再生利用项目全寿命周期评价指标体系[20][21][22],构建了旧工业建筑再生利用社会影响后评价指标体系[22],研究形成的评价体系或结果对我国今后旧工业建筑再生利用项目的评价、决策及政策研究都有一定的参考价值。

同时,课题组自2009年起,已培养相关方向博士生6名,硕士生12名,发表论文30余篇。同时针对旧工业建筑再生利用的现状、管理、评价及绿色再生先后撰写了《旧工业建筑的保护与利用》(中国建筑工业出版社,2014年)、《旧工业建筑再生利用管理与实务》(中国建筑工业出版社,2015年)、《旧工业建筑再生项目评价基础》(中国建筑工业出版社,2016年)、《旧工业建筑绿色再生概论》(中国建筑工业出版社,2016年)四本专著,对旧工业建筑再生利用的相关问题进行了系统论述。

4、旧工业建筑再生利用发展策略研究

4.1 问题分析

(1)理论研究不足

国内针对旧工业建筑再生利用项目研究的涉及面较广,无论在再生利用设计方法、再生利用模式、改造施工技术还是在法规政策、前期规划决策和项目评价都有一定数量的研究结果,但是深入程度有限或是尚未形成完整的体系,在实际项目开展时,缺乏直接有效的指导工具。

(2)政策制度缺失

我国在旧工业改造项目上缺少一个较为完善的制度,这一制度的缺失导致了许多城市在进行旧工业建筑再生利用项目实施中遇到了诸多障碍,主要表现在政策模糊、流程不明确,存在大量未经审批自主开发的项目,再生过程较为盲目和随意,进而在土地规划、建筑安全等方面埋下了诸多隐患。

(3)建筑安全隐患

根据对全国106个典型的旧工业建筑再生利用项目的调研走访,对旧工业建筑再生利用存在的问题进行了系统分析和归纳总结,发现既有的再生项目由于原工业建筑始建年代较早,建造时相关规范还不完善,存在着抗震、防火性能不能满足现行规范要求的问题;同时,由于缺乏相关规范的约束,许多项目未经污染治理而直接投入使用,这些都为旧工业建筑再生项目的正常使用埋下了一定的安全隐患。

(4)绿色性能低下

调研还发现,再生项目由于厂房体量较大、室内散热较快,再生时又缺乏合理的规划设计,保温隔热层及室内构造改造不当,冬夏两季需更多能耗保证室内温度,建筑能耗偏高、物理环境较差;同时还存在绿地率低,配套设施不足等问题,不仅降低了建筑的使用舒适度,在一定程度上还增大了建筑的运营成本。

4.2 策略建议

为了有效解决上述问题,亟待建立健全旧工业建筑再生利用相关政策和规范标准,指导规范旧工业建筑再生项目的开展。

(1)从政策方针上鼓励旧工业建筑再生利用项目的开展

既有建筑的再利用作为节约资源、发挥既有固定资产价值的重要手段,在倡导建立节约型社会的今天,以代替大拆大建的急躁局面,成为既有建筑处理的重要手段。工业建筑作为建筑风格特殊、结构坚固、历史文化价值突出的一类既有建筑,其保护与利用工作的推广是当今社会形势下的必然趋势,政府应在政策层面上强调其再生利用价值,鼓励旧工业建筑的保护与利用工作的开展。

(2)从制度体系上指导旧工业建筑再生利用项目的施行

为推动再生工作的顺利开展,充分利用既有资源,政府相关部门应从完善相关制度体系,从旧工业建筑再生项目存在的问题出发,建立健全旧工业建筑再生利用相关标准。以规范标准为工具,指导约束旧工业建筑再生利用项目高效高质的开展,见图4。

图4旧工业建筑再生利用项目亟待建立的标准体系。

(作者均系西安建筑科技大学旧工业建筑再生利用课题组成员)